Die Arbeitswelt wird, wenn Politiker*innen von Infektionsschutz sprechen, fast nie thematisiert, als könnte sich das Virus nur in der Freizeit verbreiten. Aber wie sicher ist das Arbeitsleben unter Corona tatsächlich?

Von Ianka Pigors, Hamburg

Wenn über Arbeit und Corona geredet wird, geht es meistens um „Homeoffice“. Aber bei Befragungen aus der Zeit vor Corona hielten es nur 40-50% der Beschäftigten für möglich, ihre Tätigkeit von zuhause auszuüben. Selbst im „harten Lockdown“ im März 2020 arbeiteten 53% aller Beschäftigten ausschließlich im Betrieb und nur 27% ausschließlich im Homeoffice, im Januar 2021 lag der reine Homeoffice-Anteil bei 24%. Nur ein Viertel der Kolleg*innen arbeitet durchgängig zuhause.

In vielen Fällen hat das nicht damit zu tun, dass eine Arbeit von zuhause nicht machbar wäre. Die Möglichkeiten zur Umstellung werden in wichtigen Branchen nicht ausgeschöpft. Im Bereich Finanzen und Versicherungsdienstleistungen lag das Homeoffice-Potenzial im Januar laut einer Studie bei 81%, der reale Anteil hingegen bei 59%. In der öffentlichen Verwaltung war das Verhältnis 56 zu 44% und selbst im verarbeitenden und produzierenden Gewerbe 42 zu 36%. Banken, Behörden und Konzernverwaltungen könnten viel mehr Kolleg*innen ins Homeoffice schicken, scheuen aber den mit der Umstellung verbundenen Aufwand oder die Kosten und lassen die Leute lieber ins Büro kommen.

5% der Befragten gaben an, sie könnten ihre Tätigkeit im Home-Office ausüben und würden dies auch gerne tun, könnten aber nicht. 70% nannten als Grund hierfür den Widerstand des Arbeitgebers. Ob und in welchem Umfang Homeoffice stattfindet, richtet sich also nicht danach, was gesellschaftlich sinnvoll wäre, sondern zu einem erheblichen Teil danach, was die Bosse für wirtschaftlich erstrebenswert halten.

Je geringer das Einkommen, desto höher die Präsenz

Mehr Homeoffice als sinnvoll findet wegen der Einschränkungen in den Schulen im Bildungsbereich und zum Beispiel in der Gastronomie statt, wo Arbeiten in Präsenz nicht möglich ist. In Kleinstbetrieben mit bis zu 19 Beschäftigten ist die Homeoffice-Quote höher als das Homepoffice- Potenzial, in Betrieben über 20 Beschäftigten ist es umgekehrt.

Generell gilt: Menschen mit höherem Einkommen arbeiten häufiger von zuhause als Leute mit geringem Lohn. Im Januar waren 38% derjenigen mit einem Monatsgehalt von über 4500 Euro im Homeoffice, bei denen mit weniger als 1500 Euro waren es nur 14%. Das liegt daran, dass typische „Präsenzberufe“, wie Verkäufer*in, Erzieher*in, Pflegehelfer*in usw. notorisch schlecht bezahlt und häufig in Teilzeit ausgeübt werden. Frauen, Ungelernte und prekär Beschäftigte sind besonders selten im Homeoffice. 82% aller Befragten ohne Berufsausbildung gaben in einer Studie an, sie könnten ihre Arbeit nicht von zuhause aus ausüben, aber nur 23% aller Akademiker*innen hielten das für unmöglich.

Gerade in Bereichen, in denen die Ansteckungsgefahr besonders hoch ist (körperlich anstrengend, Publikumsverkehr, viele Beschäftigte auf engem Raum, schlechte Belüftung, häufige mehr Nutzung von ÖPNV für den Arbeitsweg), ist Homeoffice meist keine Option. Dort arbeiten überwiegend Geringverdiener*innen, die besonders auf ihr volles Einkommen angewiesen sind und sich nicht leisten können, zur Kinderbetreuung zuhause zu bleiben. Betriebliche Infektionsschutzmaßnahmen, die Geld kosten, werden von den Arbeitgeber*innen vermieden, ohne dass das Konsequenzen seitens des Staates nach sich zieht.

Die Folge ist, dass das Virus vor allem in den ärmeren Stadtteilen von Schulen und Kitas in vollen Bussen in Lagerhallen und Fertigungsstraßen geschleppt wird, sich in beengten Wohnungen verbreitet und in Fahrzeugen ambulanter Pflegedienste und Paketzusteller*innen hin- und hergetragen wird. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, sinkt mit steigendem Einkommen. In Hamburg sind die drei Bezirke mit der höchsten Inzidenz auch die drei ärmsten Bezirke mit den meisten Bedarfsgemeinschaften, den meisten Menschen im SGB II Bezug und dem höchsten Anteil von Menschen, die in Branchen arbeiten, in denen sie trotz Corona jeden Tag zur Arbeit fahren müssen – häufig in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Getestet wird nicht!

In der zweiten Märzhälfte, als Schnelltests bereits in jedem Supermarkt zu kaufen waren, sagten nur 23% von 2832 befragten Beschäftigten in Präsenz, dass sie in ihrem Betrieb mindestens einmal pro Woche Zugang zu einem Test hätten, 6% gaben an, es gäbe Tests, aber nicht im vorgesehenen Umfang, 17% meinten, die Betriebsleitung habe Tests angekündigt aber noch nicht bereitgestellt und 54% hatten weder Zugang zu betrieblichen Tests, noch wurden welche in Aussicht gestellt.

Nach langem Ringen hat die Bundesregierung den Arbeitgeber*innen jetzt regelmäßige, verpflichtende Tests vorgeschrieben. Aber viele, auch und gerade im öffentlichen Dienst, interpretieren die Regel „ein Test pro Woche“ kreativ und meinen, dass nur Anspruch auf einen Test pro Präsenzwoche am Arbeitsplatz besteht. Wer also, zum Beispiel in der Jugendhilfe, bei einer 30-Stunden-Woche den Papierkram in 20 Stunden Home-Office erledigt, aber den Rest der Zeit im Büro oder bei betreuten Familien zuhause Klient*innen berät und Kolleg*innen trifft, hat nach dieser Interpretation nur alle drei Wochen Anspruch auf einen Test – egal, wie hoch die Infektionsgefahr in der Präsenzzeit ist und wie die Chancen stehen, sich auch zuhause, z.B. bei den eigenen schulpflichtigen Kindern, anzustecken und das Virus dann auf der Arbeit weiter zu tragen.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) haben im Herbst 2020 eine Befragung von über 1500 Betrieben zum Corona-Schutz gemacht. Demnach haben 80% der Betriebe Corona-Schutzmaßnahmen ergriffen. Dabei überwogen Maßnahmen wie „Unterweisungen zu Schutzmaßnahmen“ (83%) und Hinweise auf Nies-Etikette (81%), sowie das „Fernhalten von Beschäftigten mit erkennbaren Symptomen (84%). Ein verbindliches Tragen von Mund-Nase-Schutz verlangten nur 66% der Betriebe. Bei 98% der Betriebe, die Maßnahmen eingeführt haben, hat die Geschäftsleitung die Schutzpläne aufgestellt, in 44% der Betriebe wurden Betriebsärzt*innen einbezogen und in 18% der Fälle externe Berater*innen, aber nur in 15% der Fälle wurden Arbeitnehmer*innenvertretungen beteiligt.

Infektionsherd Betrieb

Ob die eingeführten Maßnahmen (z.B. Abstandsregeln, Maskenpflicht, Lüften usw.) in der konkreten Arbeitssituation – zum Beispiel in der Hektik einer Großküche, am Fließband unter Akkordbedingungen und/oder bei großer körperlicher Anstrengung überhaupt praktisch umgesetzt werden, können nur die Kolleg*innen selbst beurteilen – aber gerade die werden nicht gefragt. So bleiben die Schutzpläne häufig reiner Papierkram. Die Infektion am Arbeitsplatz ist eine reale Gefahr, besonders – aber nicht nur für Kolleg*innen in der Pflege. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) meldete 2020 bis zum dritten Quartal 19.573 Corona-Fälle als Berufserkrankungen.

Nötig wäre ein mehrwöchiges Herunterfahren von Betrieben, die nicht unbedingt zur Versorgung der Bevölkerung nötig sind, bei vollem Lohnausgleich für die Beschäftigten. Für alle Betriebe, die weiter arbeiten müssen, sind strengere Vorgaben für Testen, Belüftung und Abständen nötig. Betriebsräte und Gewerkschaften müssten volle Kontroll- und Durchsetzungsrechte bekommen, um die Einhaltung der Maßnahmen zu kontrollieren.

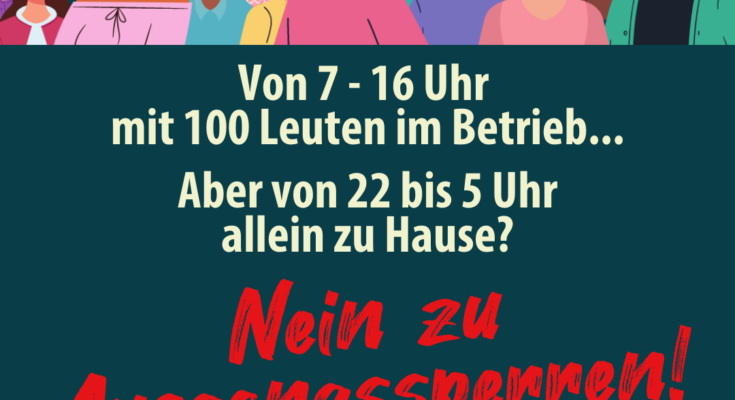

Diese notwendigen Schritte haben die Politiker*innen aller etablierten Parteien bisher verweigert. Sie setzen stattdessen auf Ablenkung, erklären das Virus zur Privatsache, führen absurde Ausgangssperren oder Aufenthaltsverbote in Parks oder Flussufern ein, die keine Hilfe bei der Pandemiebekämpfung sind sondern Schikanen. Dass die dritte Welle nicht gebrochen wurde, liegt zu einem Großteil an der Weigerung der Regierenden, die Profitinteressen der Konzerne auch nur anzukratzen.